Das Königssilber

Die St. Sebastianus Bruderschaft 1484 Erkrath e.V. bewahrt eine lebendige Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Ein bedeutender Teil dieser Überlieferung sind die Königsplatten mit den Namen ihrer Stifter sowie weitere in Silber gearbeitete Insignien, Bildzeichen und Symbole christlicher Kultur. Über Jahrhunderte hinweg wurden sie in treuer Verbundenheit zur Bruderschaft, zur Kirche und zur Heimat an nachfolgende Generationen weitergereicht.

Wer das Bruderschaftssilber mit Muße und Interesse betrachtet, erkennt darin oft jahrhundertealte Familientraditionen. Viele dieser Familiennamen sind bis heute bekannt, ihre Nachkommen leben noch immer in Erkrath und bewahren die Werte ihrer Vorfahren. In einigen Königsplatten spiegeln sich ununterbrochene Generationenfolgen wider, die das Erbe der Bruderschaft fortführen.

Einige Familien haben über viele Generationen hinweg mehrfach den Schützenkönig gestellt:

- Familie Poßberg: 8 Könige seit 1824

- Familie Liethen: 7 Könige seit 1739

(Bei Einbeziehung variierender Schreibweisen wie Lethen, Leiten oder Lefen könnten es sogar 11 Könige sein)

- Familie Kemperdick: 7 Könige seit 1788

- Familie Dietz: 6 Könige seit 1864

- Familie Weyer: 5 Könige seit 1864

- Familie Krautstein: 3 Könige seit 1785

Dazu kommen weitere traditionsreiche Familien wie Lipgens, Kirschbaum, Hahn, Pohlmann, Jüntgen, Keens und viele andere.

Diese Namen sind eng mit der Geschichte der Bruderschaft und der Entwicklung des Dorfes verbunden, stammen sie doch meist aus alten Bauern- und Handwerkerfamilien, die Erkrath geprägt haben.

Auch heute engagiert sich eine neue Generation von Schützenbrüdern und deren Familien für den Fortbestand der Bruderschaft. Das anhaltend große Interesse an der Königswürde zeigt, dass die Tradition lebendig bleibt. So wird die Bruderschaft – fest verwurzelt in den Werten von Glaube, Sitte und Heimat – auch in Zukunft weiterbestehen und ihre Ideale bewahren.

Quelle: Festzeitschrift „Kreuzweihe 2000“; Text-Überarbeitung 2025

Kostbarkeiten aus dem Königssilber der Bruderschaft Erkrath

Die Festschrift zum 450. Gründungsfest aus dem Jahr 1934 enthält eine Zusammenstellung der noch erhaltenen Urkunden zur Geschichte der Erkrather Bruderschaft. Darin wird auch das Königssilber erwähnt: „Die Bruderschaft war immer ein Hort der Überlieferung. Sorgende Hände bewahrten das Königssilber.“ Heute umfasst die Sammlung dieser Gedenkplatten 160 Stück, und es ist faszinierend, die einzelnen Platten zu betrachten und ihre Symbole zu entschlüsseln.

Die älteste erhaltene Plakette trägt den Namen Michael Vernelius mit der Inschrift: „Pastor – me – fieri – fecit – Ao 1617“.

Im Haus Unterbach existieren Pergamenturkunden, die sich mit der Anstellung von Geistlichen an der Erkrather Pfarrkirche befassen. Eine dieser Urkunden vom 2. Juni 1582 nennt einen Priester namens Michael Vernelius. Es liegt nahe, dass er der Stifter dieser Plakette war, sodass sich die Inschrift etwa mit „Pastor Michael Vernelius ließ mich anfertigen“ übersetzen lässt.

Was aber geschah mit dem Königssilber, das bereits vor 1617 existiert haben muss? Es wird vermutet, dass es möglicherweise beim Gießen von Glocken eingeschmolzen wurde. Ebenso denkbar ist, dass es in Kriegszeiten verloren ging, etwa während des Dreißigjährigen Krieges. Aus der Zeit vor dessen Ende sind nur zwei Stücke erhalten geblieben: die Plakette des Vernelius und die Taube des Herrn von Ghoer.

Taubenkette von 1623

Autor: Horst Osmann, 2016

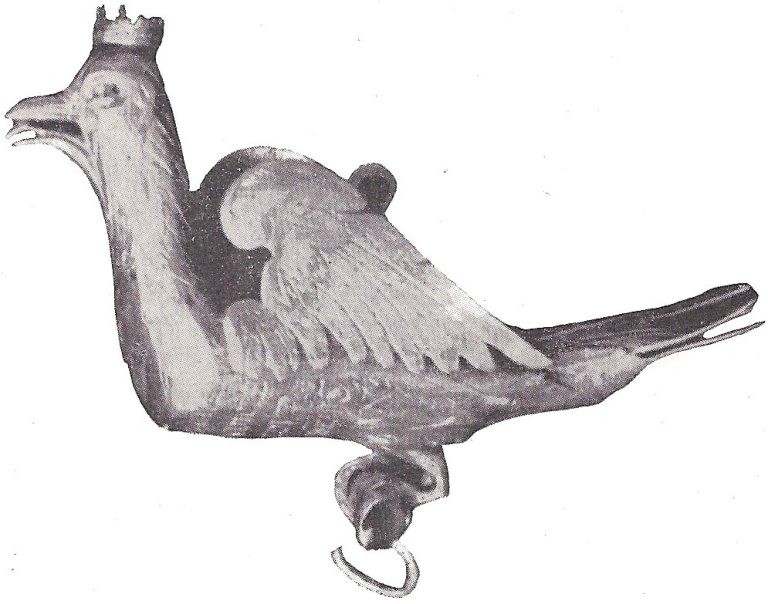

Von der Datierung her das zweitälteste Königssilber, vom ideellen Wert aber die bedeutendste erhaltene Pretiose der Sebastianusbruderschaft 1484 Erkrath e.V. ist die sogenannte Taubenkette von 1623. Am 15. Juni des Jahres wurde Petrus von Gohr in Erkrath Schützenkönig der Bruderschaft. Als Ehrengabe stiftete er, so wie es immer noch Brauch ist, anschließend der Bruderschaft eine silberne Taube, die heute als Bestandteil einer neuzeitlichen Kette traditionell vom neuen König getragen wird.

Die Gravur auf diesem Kleinod besagt:

„Petrus v. Ghoer, filius judicis, dono dedit. A. 1623, de 15. Junij“, in der Übersetzung: „Petrus von Gohr, Sohn des Richters, gab dieses Geschenk“.

Die gewählte Selbsttitulatur „Sohn des Richters“ ist Hinweis auf seine Abstammung und ermöglicht seine genealogische Zuordnung. Seine Eltern waren mit hoher Wahrscheinlichkeit der vormalige Richter des Amtes Mettmann, Bernhard von Gohr und dessen Ehefrau Christina Cluten. Die Familie von Gohr führte ein Wappen, das eine rechtsgewandte Taube mit offenem Flug, in den Krallen ein (Signal-) Horn haltend, abbildet (1). Das Wappen ist ebenfalls als Gravur auf dem Rumpf der Taube abgebildet. Als gestalterisches Element für sein Königssilber hat Petrus von Gohr also sein Familienwappen gewählt (2)! Dieses prägnante Design bleibt in Erkrath über viele Jahrhunderte einzigartig. Alle seine Nachfolger im Amt des Schützenkönigs wählen einen traditionellen Wappenschild, geschmückt und verziert durch individuelle Ornamentik und Gravuren.

Eine Taube bzw. ein Vogel, der auch als Papagei ausgestaltet wurde, als Symbol für das Königssilber scheint gerade im 17. und 18. Jahrhundert häufig verbreitet gewesen zu sein. Beispielsweise sind in Ratingen, (Grevenbroich-) Kapellen, (Mönchengladbach-) Odenkirchen, Kevelar und Straelen silberne Vögel als Königskleinod überliefert (3). Wilhelm Ewald hat 1933 in seiner umfangreichen Arbeit über das Rheinische Schützenwesen weitere zahlreiche Nachweise für solche „Königsvögel“ gebracht (4). Insofern besitzt die Erkrather Taubenkette kein Alleinstellungsmerkmal. Die Frage, ob Petrus von Gohr beim Design seiner „Königstaube“ einer Mode seiner Zeit folgte, möglicherweise Anregungen von Außerhalb aufgriff oder ob er 1623 mit seiner recht frühen, individuellen Ausprägung am Anfang einer Reihe von Nachfolgern stand, bleibt aber unbeantwortet.

Über den König des Jahres 1623, Petrus von Gohr, liegen nur wenige Erkenntnisse vor. Seine Familie besaß in Bruchhausen bei Trills den Hof Großbruchhaus, des Weiteren (mindestens) einen Hof Klutenscheuer (5) in Mettmann. Denkbar ist, das Petrus (zeitweise?) auf dem Hof Großbruchhaus aufgewachsen ist und auch 1623 dort gelebt hat. Allerdings wird sein Vater Bernhard, der Jurist und Richter war, den Hof an einen Pächter vergeben haben. Bernhard von Gohr war Amtsrichter von 1608 bis 1617. Vor ihm hatte sein Vater Anton von Gohr, Großvater des Petrus, dieses Amt von ca. 1590 bis 1608 inne. Damit wird deutlich, dass die Familie von Gohr eine gutsituierte Beamtenfamilie war, die zusätzlich über Haus- und Grundbesitz verfügte. Christina Cluten, Ehefrau des Bernhard von Gohr und Mutter des Petrus, stammte ebenfalls aus einer Juristenfamilie. Ihr zwischen 1581 und 1616 auftretender Vater Christian Clout, verheiratet mit Mechtild vom Velderhoff, war Richter des Amtes Angermund, gleichzeitig auch Richter der Hofgerichte Dern in Gerresheim, Hösel, Hubbelrath, Zur Nieden, Rheinheim, Zum Haus bei Ratingen und am Haupthofgericht Rath (6).

Eine solche Ämterhäufung ist erstaunlich und ein exponierter Einzelfall. Möglich wurde sie überhaupt nur deswegen, weil der Richter in jener Epoche eine andere Aufgabe hatte als heute und die Hofgerichte jeweils nur an einzelnen festgelegten Tagen im Jahr zusammenkamen.

Im Heiligenhäuschen auf dem Korresberg hängt heute ein altes, dem Peter Cluten gewidmetes Epitaph, das ursprünglich auf dem Kirchenvorplatz an der Rückseite des ehemaligen katholischen Vereinshauses hing. Die lateinische Inschrift bezeichnet ihn als Jüngling aus Mickeln, Student der Rechtswissenschaften. In Mickeln – im Düsseldorfer Süden bei Himmelgeist - war also die Familie Clout/Cluten zu Hause. Der Student Peter verstarb wahrscheinlich am 9.September 1641 und fand in Erkrath seine letzte Ruhestätte. Die biographischen Andeutungen machen enge familiäre Verbindungen zu Christina Cluten, Ehefrau des Bernhard von Gohr, wahrscheinlich. Von Bedeutung ist dabei, dass alle genannten Personen eines Standes waren. Sie hatten eine vergleichbare Ausbildung als Juristen und waren mit dem Richteramt betraut. Diese Verbindungen begründen einen, in jener Epoche besonders wichtigen, geschlossenen Heiratskreis.

Am Heiligenhäuschen schließt sich auch die Verbindung zur Familie von Gohr. Das Relief über dem Türsturz der Kapelle enthält folgende Inschrift: „Ad honorem Dei sacellium hoc renovatum sumptibus Bernardi a Gohr judicis Madmannii et Christinae Cluten conjugum. A. 1617“. In der Übersetzung: "Zur Ehre Gottes wurde diese Kapelle renoviert auf Kosten des Bernhard von Gohr, Richter (des Amtes) Mettmann und der Christina Cluten, Eheleute. Anno 1617“ (Übersetzung durch Verfasser). 1617 also hat die kleine Gebetskapelle schon bestanden, ob nur einige Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, bleibt ungewiss. Der schlechte bauliche Zustand erforderte damals eine Renovierung. Ob hier Zeit, Wind und Wetter als natürliche Einflussfaktoren oder eventuell kriegerische Zerstörung ursächlich waren - der Truchseßsche Krieg in den Jahren 1585/86 sei hier genannt - bleibt vollkommen unklar. Persönliche Beweggründe des Amtsrichters von Gohr, die Reparaturen an der Kapelle aus eigenen Mitteln zu finanzieren, auf Basis fehlender Hintergrundinformationen zu interpretieren, ist fast unmöglich. So bleibt die Vermutung, dass er im Zeitalter der Reformation und im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges sein Festhalten am katholischen Glauben dokumentieren und dies mit den Arbeiten an der Gebetskapelle öffentlich darstellen wollte.

Quellen:

(1) Johannes Holtmann, Bergisches Wappenbuch bürgerlicher Familien

(2) Dass es sich um das Königssilber des Petrus v.G. handelt, leitet Verf. aus der Datierung ab: 15.Juni 1623 war Fronleichnamstag (Ostersonntag: 16.April1623; 50 Tage später Pfingstsonntag: 5.Juni, 10 Tage später Fronleichnam: 15.Juni 16243)

(3) 500 Jahre Rheinisches Schützenwesen, Ausstellungkatalog 1974, Kreisverwaltung Grevenbroich (Hrsg.)

(4) Wilhelm Ewald, Die Rheinischen Schützengesellschaften, 1933, in: Zeitschrift d. Rhein. Vereins f. Denkmalpflege u. Heimatschutz

(5) H.G.Hütten, Hof Klutenscheuer, in: Medamana 2/Juli 1992

(6) Hartmut Heikaus, Hofgerichte und Hofrecht i.d. ehemals bergischen Ämtern Angermund, Mettmann u. Solingen, 1970

Replika der Taubenkette

Autor: Peter Adelskamp

Seit Jahrhunderten ist es in der Sankt Sebastianus Bruderschaft Erkrath Tradition, dass der König eine silberne Plakette als Erinnerung an sein Königsjahr stiftet. In den Wirren der Jahrhunderte sind schon viele Plaketten verloren gegangen oder wurden zugunsten von kirchlichen Gegenständen eingetauscht oder eingeschmolzen. Aber bis zurück zum Jahr 1617 sind die meisten Plaketten erhalten und werden von der Bruderschaft bewahrt. Sie werden durch die Pagen mit ihren Schildern und durch den König mit der großen Königskette regelmäßig beim Schützenfest im großen Festzug getragen.

Das im ideellen Sinne wertvollste Stück ist die Taubenkette aus dem Jahr 1623. Über ihre Entstehung und Geschichte schreibt Horst Osmann in seinem obigen Artikel. Leider hat dieses besondere Stück der Silberschmiedekunst in den letzten knapp 400 Jahren durch den ständigen Tragegebrauch deutlich gelitten. Aufgrund der großen Bedeutung der Taube für die Bruderschaft, entschied sie sich ein Replikat in Auftrag zu geben. Dieses soll künftig bei Ausmärschen genutzt werden, wodurch das Original der Bruderschaft auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt.

Mit dieser wichtigen Aufgabe wurde der Juwelier Kortenhaus aus Mettmann betraut, der selbst auf eine über 200-jährige Tradition als Familienunternehmen zurückblicken kann. In sechster Generation sind dort Uhrmacher, Juweliere und Goldschmiede tätig und überzeugen ihre Kundinnen und Kunden mit Qualität und Kompetenz. Für die Bruderschaft sind sie der richtige Partner, um diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und zu helfen, dieses historische Erbe zu bewahren.

Silberne Plakette von 1666

Das im Pfarrarchiv zu Erkrath vorhandene Bruderschaftsbuch der „Bruderschaft von den Sieben Schmerzen Mariens“ nennt in einer Eintragung aus den Jahren 1545 – 1554 als „Itzigen Inhauer des Huiß zu Unterbach“ Everhart Schenckern, der nach seinem Familiennamen von Waldenburg hieß. Der Beiname „Schenckern“ besagt, dass die die Waldenburger „Schenke“ (d.h. Mundschenke) des Erzbischofs von Köln waren.

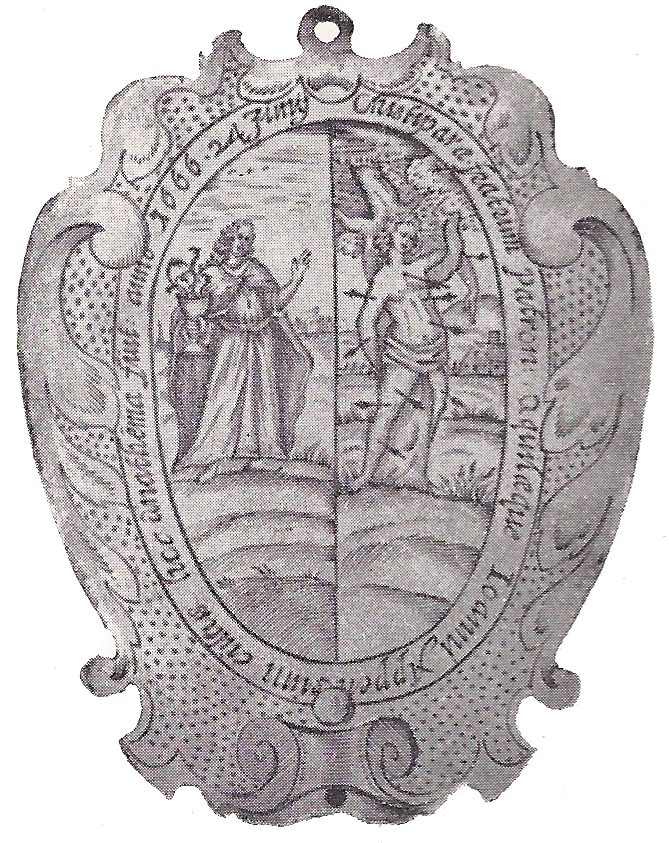

Einer aus dem Geschlecht der Waldenburger, die im Rheinland und in Westfalen begütert waren, Johannes Gerhardus, genannt Schenckern, stiftete am 24. Juni 1666 der Erkrather Sebastianus Bruderschaft eine Silberplakette. Mit dieser Schenkung bezeugte der Freiherr, dass die Bruderschaft in hohem Ansehen stand und die Stärke dieser Männergemeinschaft auch nach dem 1648 beendeten 30jährigen Krieg ungebrochen erhalten war.

Die Vorderseite des Silbers zeigt die Mutter Gottes und das Waldenburger Wappen mit Namen und Sitz des Stifters.

Unser Bild bringt die Rückseite der Plakette mit einer Darstellung des Märtyrers Sebastian und der Gottesmutter.

Die Inschrift benennt zuerst die Bilder: 1. Die Gottesmutter, 2. Den Patron der (Schützen-)Brüder – den hl. Sebastian – und das Wappen. Dann folgt die Widmung: „Dies ist das Weihegeschenk zum Johannesfest im Jahre 1666, am 24. Juni.“

Silberne Plakette von 1778

Im Jahre 1778 ließ der damalige Schützenkönig auf seine silberne Plakette schreiben: „Franz Leopold Kempgens, Schüzenkönig in Erckrath. Zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit. 1778.“ In der Mitte der Silberplatte ist eine Kirche gezeichnet; es ist eine fast kindliche Strichgravierung, die sicherlich unsere Pfarrkirche darstellen soll. Vielleicht aber soll dieses Bildchen die Kirche überhaupt versinnbilden, die Gemeinschaft aller katholischen Christgläubigen unter einem Oberhaupt, dem Papst. Diese Vermutung ist etwa dann berechtigt, wenn wir dem Widmungstext „Zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit“ eine Bedeutung beimessen.

Das Fest zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit war im 14. Jahrhundert vorgeschrieben worden. Schon seit dem 3. Jahrhundert war die Lehre von der hl. Dreifaltigkeit umstritten, besonders im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts wuchs die Gegnerschaft gegen den Glaubenssatz von der Dreieinigkeit. Die Gegner des Dogmas hießen seit etwa 1560 Antitrinitarier oder Sozinianer, deren Wirken die Zeit der Aufklärung vorbereitete. Wir dürfen annehmen, dass in jenem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in der Unterweisen der kath. Gläubigen oft über das erste der fünf Stücke, die jeder kennen und glauben muss, nämlich, „dass ein Gott ist in drei Personen, Vater, Sohn und heiliger Geist“, gesprochen oder gepredigt wurde. So ist die Widmung des Königs Kempgens als ein Bekenntnis zum kath. Glauben, zugleich auch als ein Dokument jener Ereignisse, die damals die Herzen bewegte, aufzufassen und zu erklären. Es ist bemerkenswert, dass zwei Jahre später ein (1780) durch J. W. Anton van Dorff geprägtes Silberstück ebenfalls „Zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit“ gewidmet wurde. Vielleicht gibt sogar die Steigerung (1778: „heilig“, 1780: „allerheiligste“) Anlass, über die Bedeutung der Formulierung nachzudenken.

Silberne Plakette von 1812

Bei einer Reihe von Silberplaketten weisen die Stifter auf ihren Beruf hin: so finden wir Angaben, dass dieser Bauer, jener Schmied, einer Uhrmacher, ein anderer Zimmermann oder – wie auf unserem Bild – gar Apotheker war, wie die (Apotheker-)Waage es andeutet.

Der Text heißt:

„Rüttger Schönfeld, Schüzen-Kön. In Erkrath 1812“.

Auf der anderen Seite dieser Plakette lesen wir in lateinischer Sprache einen Anruf, der in freier Übersetzung etwa dies besagt:

„Heiliger Imperator Sebastian, Fürst aus edlem Geschlecht, du bist glorreicher Märtyrer Jesu Christi, bitte für uns und deine Verehrer (die Sebastianusbrüder), führe uns zu Ihm, damit uns – wie dir – das ewige Leben zuteil werde.

Amen. 1812“.

Silberne Plakette von 1954

Als ein Versuch, Wege zu einer neuen Gestaltung der Königsplaketten zu weisen, darf die hier im Bild gezeigte Dedikation des Schützenkönigs 1954, Josef Balkenhol, gewertet werden. Das Bild, eine Bunt-Email-Arbeit, stellt die Mutter Gottes mit dem Jesuskind dar; das Kind hält in der Hand die Weltkugel.

Die Inschrift lautet: „Zur Erinnerung an das Marianische Jahr, in dem ich König der Bruderschaft war."

Wir wollen nichts in die Absichten des Stifters dieser Plakette hineingeheimnissen, aber eine spätere Zeit könnte eine Deutung finden, die vielleicht diesen Gedanken folgt:

Es war eine Zeit voll innerer Sorgen und Ängsten trotz äußeren Wohlergehens und schillernder Pracht. In dieser Zeit der Furcht und Bangnis suchten die Menschen Schutz und Trost in der Liebe der himmlischen Mutter. Der Papst jener Jahre, Pius XII., rief in bedrängter Zeit die Menschheit auf, im Marianischen Jahr mehr als sonst die Fürbitte der Mutter aller Christen um Schutz und Schirm anzurufen. Zugleich verkündete der Papst das Dogma von der leiblichen Himmelfahrt Mariens, um die Mutter Jesu mit diesem Glaubenssatz zu verherrlichen.

Das Jesuskind hält die Weltkugel in seiner Hand. Eine gewaltige Naturkraft, die Spaltung der Atome, wurde in jener Zeit den Menschen dienstbar und Gott legte im Anbruch einer neuen Zeit die Herrschaft über diese irdischen Gewalten zum Falle oder zur Auferstehung in die Hände der Menschen. Aber er ließ die Menschen sein Zeichen sehen: Das Weltall fuht in Seiner Hand. Seht hin zum Bildnis dieses Königssilbers.

Welche Auslegung man auch später dieser Königsplakette aus unseren Tagen geben wird, uns wird mit der Betrachtung der Plakette gewiss, dass die Gestaltung des Königssilbers nicht dem Zufall und nicht einem leichtgefertigten Wurf überlassen werden darf, da die Plaketten Zeugen ihrer Zeit, Ausdruck einer geistigen Haltung und Sinnbilder sebastianischens Wirkens sein wollen.

Quelle: Festschrift „475 Jahre Sankt Sebastianus Bruderschaft 1484 Erkrath e.V.“ von 1959

© Sankt Sebastianus Bruderschaft 1484 Erkrath e.V.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.